Hollywood in Hamburg

Die Schönheit kommt von Innen:

Schon beim Weitblick auf der dem Holstenwall zugewandten Seite des Hochhauses fallen einem diverse heroisierte Bronzestatuen auf, dessen Schöpfert Karl Opfermann ist.

Vorallem die Arkaden zum Johannes-Brahms-Platz sind mit keramischen Skulpturen, Reliefs, Ornamenten und Mosaiken geschmückt. Die an der Decke positionierten Wappen erinnern an die dem Deutschen Reich durch den Versailler Vertrag verloren gegangenen Ländereien.

Nicht weniger eindrucksvoll und zeittypisch sind die mit leuchtend roten Fliesen ausgekleidete Eingangshalle und das Treppenhaus, die bei einer Renovierung zwischen 1987 und 1991 ihren ursprünglichen Charakter im Art Deco Stil zurückerhielt,

Kein Wunder das dieses Haus immer wieder für Filmaufnahmen genutzt wird. Im jüngsten Fall sogar für eine Hollywoodproduktion.

Der Polit-Thriller „A Most wanted Man“ wurde hier 2012 vor und in dem Brahmskontor gedreht.

Für Phillip Seymour Hoffman war es die letzte Arbeit vor seinem Tod im Februar 2014. Weitere Stars wie Willem Defoe, Rachel McAdams,und Robin Wright runden die indirekte Bilderhomage an die Hansestadt ab.

Gedreht wurde zum größten Teil in der Hamburger Neustadt, aber auch auf St. Pauli und im Hafengebiet. Beim Quartiersschlendern durch die Neustadt können Sie mit HamburgErfahren einige Orte der Dreharbeiten selbst erleben.

Hollywood in Hamburg

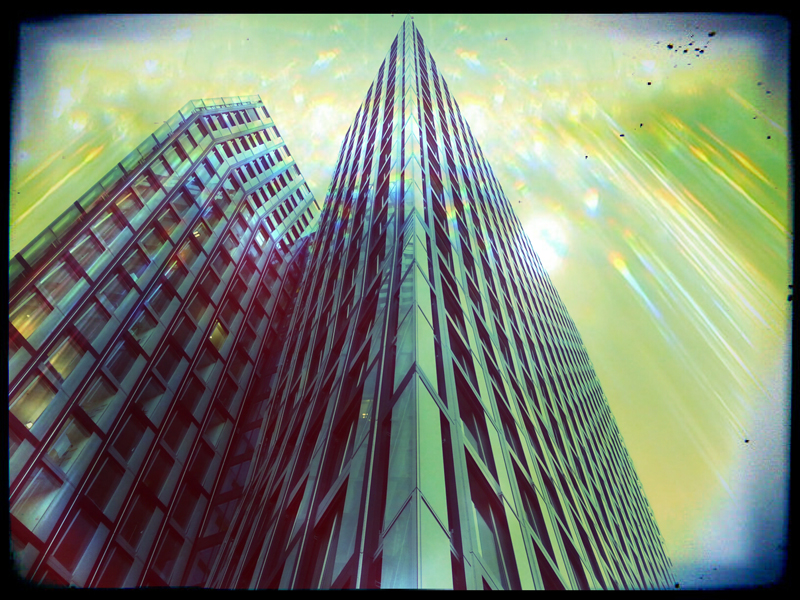

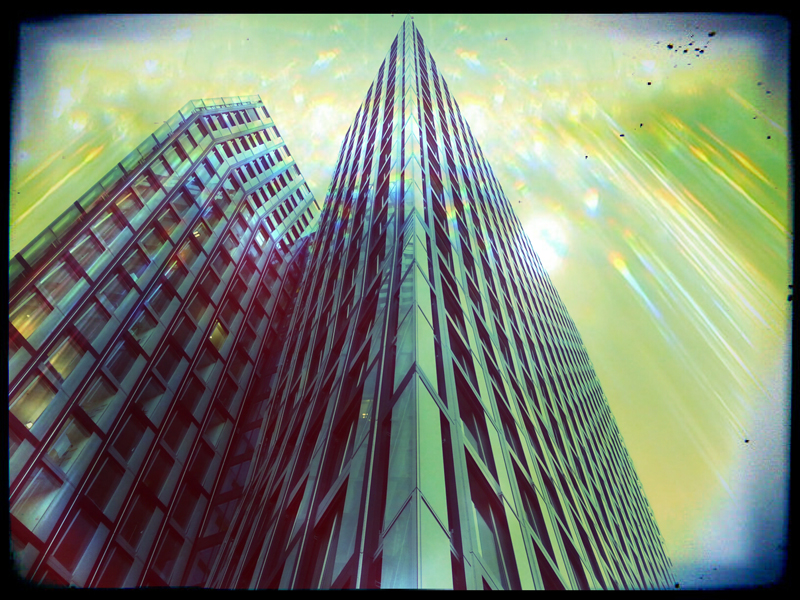

Das Brahmskontor in ganz besonderem Licht (Teil 1)

Einst war es als das höchste Profan-Gebäude des 20. Jahrhunderts in Hamburg, Schaltzentrale des Krisenstabs während der Sturmflut 1962, Weltwirtschaftsarchiv, Polizeipräsidium und Gewerkschaftshauptsitz bekannt.

Das Brahmskontor hat in seiner über 100-jährigen Geschichte nicht nur den Namen mehrfach gewechselt, sondern auch viele Wandlungen erlebt.

Angefangen hat alles 1903/1904, als der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband hier ein fünfgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus errichtete.

Das im Gründerzeitstil gebaute Haus wurde Anfang der 1920er Jahre auf acht Ebenen aufgestockt und erhielt seine jetzige Klinkerfassade. Insgesamt 15 Stockwerke wurden durch eine weitere Aufstockung in den 1930er Jahren erreicht. Durch die angefügten Seitentrakte am Holstenwall und Pilatuspool entstand dieser imposante Komplex. Dabei wollten die Architekten Ferdinand Sckopp und Wilhelm Vortmann ursprünglich noch höher hinaus. Inspiriert von den Wolkenkratzern in Manhattan sollte hier ein „Gigant“ entstehen.

Denk Mal Tag in Hamburg

HamburgErfahren empfiehlt den Tag des offenen Denkmals

Für alle Interessierten gibt es vom 12.-14.9. einen kostenlosen Blick auf Hamburgs Denkmäler. Machen Sie sich den Spaß und nehmen an den kostenlosen Führungen teil. Der seit Jahren etablierte „Tag des offenen Denkmals“ bietet wieder Einblicke in Gebäude, die sonst öffentlich nicht zugänglich sind. Motto des diesjährigen Denkmaltages ist die Farbe.

Das sehr umfangreiche Programm bietet in allen Stadtteilen sehenswertes an:

http://www.denkmalstiftung.de/index.php?pg=denkmaltag&me1=216&hl=de

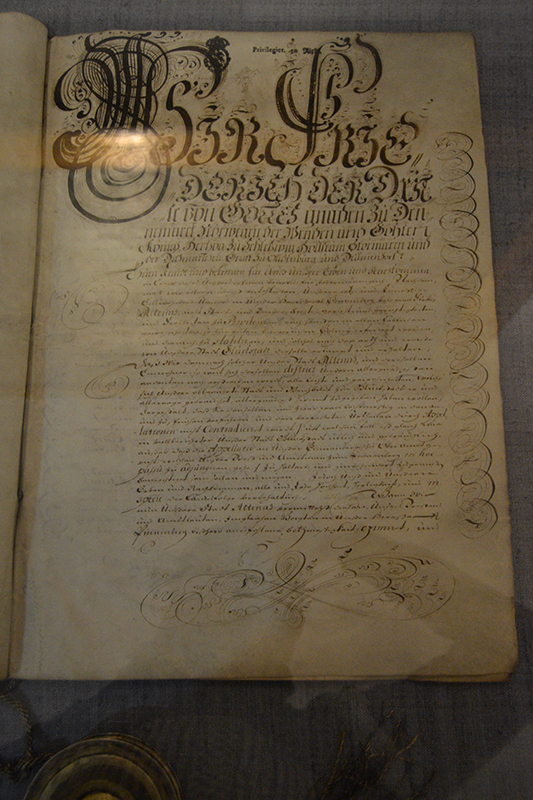

Vom Fischerdorf zur zweitgrößten Stadt Dänemarks

Altona feiert 350 Jahre Stadtrechte

Friedrich III bei der Übergabe der Stadtrechte, Quelle: Altonaer Museum, Foto: HamburgErfahren@Dirk Rexer

Ursprünglich begann es mythologisch mit der Wortprägung „allzu nah“.

Daraus bildete sich angeblich der Name Altona. Den Hamburger Ratsherren war sehr früh schon bewusst, dass Altona als wirtschaftlicher Konkurrent zu nah an der eigenen Stadtgrenze lag. Jenes Fischerdorf lag auch im Fokus der Dänen während des 30-jährigen Krieges. Nach dem Aussterben der schauenburgischen Linie Holstein-Pinneberg (1640) fiel Altona an das Herzogtum Holstein und damit an den regierenden dänischen König. Am 23.8.1664 wurden Nägel mit Köpfen gemacht und Friedrich III., zugleich Herzog von Holstein, verlieh Altona die Stadtrechte.

Dies tat der König nicht ohne Grund, denn so schaffte der schlaue Monarch auf diesem Weg für Hamburg eine wirtschaftliche Konkurrenz. Tüchtige Kaufleute und Handwerker wurden durch ihn animiert ins aufstrebende Altona zu kommen. Altona hatte durch das Privileg der Stadtrechte Religions-, Zoll-, Stapel- und Gewerbefreiheit sowie Gerichtshoheit. Dies waren entscheidende Vorteile im Gegensatz zu Hamburg. 1803 war Altona nach Kopenhagen die zweitgrößte Stadt Dänemarks.

Selbst dem verheerende „Schwedenbrand“ von 1713, wo über 60% der Bausubstanz zerstört wurde, konnte Altona trotzen. Eine Stadt mit Geschichte, ob unter Dänen, Schweden oder Preußen und seit 1938 Hamburger Bezirk, feiert sich. Vieles hat sich seitdem topografisch verändert, aber Eines ist geblieben: ein Bezirk, der aufstrebend weiterhin jeden Schritt nach vorne macht. Lebe hoch Altona, Schwester Hamburgs! Die Schweden haben dort inzwischen auch ein Möbelhaus eröffnet.

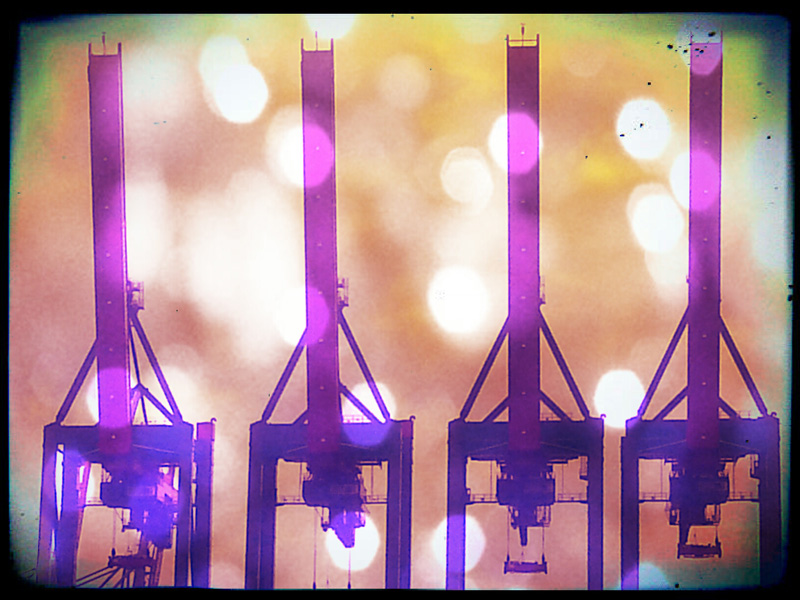

Baakenhafen, ein Stück me(h)r HafenCity

Hamburgs ambitioniertestes Stadtentwicklungsprojekt, die HafenCity, schreitet in der östlichen Bauphase weiter voran.

Am größten Hafenbecken der HafenCity entsteht hier das Baakenhafen-Quartier.

Hier sollen 1.800 Wohnungen, Gewerbeflächen sowie ein öffentlicher Veranstaltungsort an der Westspitze gebaut werden.

Um sich einen Überblick zu schaffen, wurde an der Baakenhafenbrücke eine Aussichtsplattform errichtet.

Als das Hafenbecken 1887 entstanden ist und daraufhin als Kaianlage von verschiedenen Reedereien genutzt wurde, ahnte noch niemand, dass hier 111 Jahre später ein urbanes Wohn- und Arbeitsquartier ins Leben gerufen wird.

Mehr Infos unter:

http://de.wikipedia.org/wiki/Baakenhafen

Die Lilienstraße – ein stinkendes Blumenmär?

In der Altstadt parallel zur Spitalerstraße liegt die Lilienstraße.

Manch einer denkt bei dem Namen: waren hier früher die Blumenhändler ansässig oder gab es eine Gärtnerei?

Der Name wird auf eine hanseatische Eigenheit zurückgeführt – das Schönreden. Die Straße hatte seit 1388 mehrere Namen. Erst Gertrudenstraße dann „Rackerstraate“ „Racker“ bedeutet Schinder, Abdecker. Hier wurde also alles andere als Blumen gezüchtet.

Mehr zum Foto: Ein prachtvolles Gebäude lockt zum Bummel. Links die Lilienstraße, rechts neben dem Gebäude beginnt die Rosenstraße – es war wirklich ein „dufte Viertel“. Das Gebäude – ein spätklassizistisches Bau, entstand um 1844. Ab 1848 beherbergte das Gebäude die Niemitz-Apoteke. Die Apotheke gab 2001 auf, nachdem die Miete um 180 Prozent erhöht wurden. Quelle → Online-Ausgabe des Hamburger Abendblattes vom 11.03.2004. Titel: Apotheken-Sterben in der City

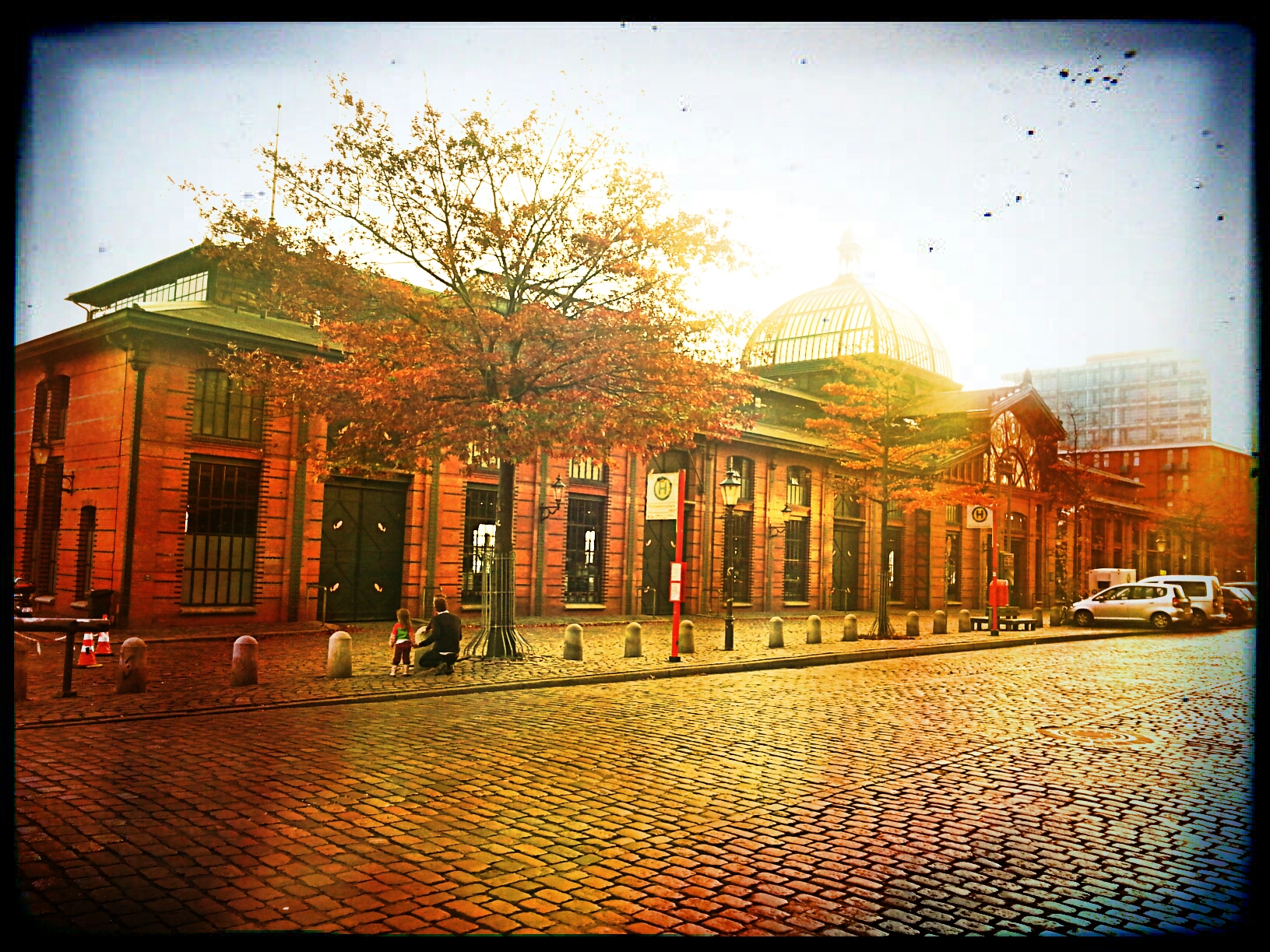

Fische zum Ersten, zum Zweiten…

Früher wurden hier Elbfische verkauft. Heute ist die 1895–1896 erbaute Fischauktionshalle eher ein Veranstaltungsort. Ihr gegenüber liegt der Fischmarkt, der Frühaufsteher und Langaufbleiber anzieht. Auch wenn der Fisch nicht mehr aus dem Kutter verkauft wird, ist die Atmosphäre hanseatisch-urig.

Seit dem 16. Jahrhundert wurden im eigenständigen Altona an der Grenze zum Hamburger Stadtteil St. Pauli gegen den Willen der reichen Hansestadt Fischmärkte abgehalten. Mitte des 19. Jahrhunderts verlegten die Hamburger daher ihren Fischmarkt aus der Altstadt in die Vorstadt St. Pauli, um Altona Konkurrenz zu machen.

Residenzbleibe

In dem Gebäude an den Hohen Bleichen residieren heute Gäste aus aller Welt. Ursprünglich war hier das Druck- und Verlagshaus Broschek & Co. beheimatet. Der Architekt Fritz Höher plante die Errichtung eines knapp 65 Meter hohen Presseturms mit Aussichtsplattform. Dies blieb den Hanseaten aber erspart.

Parc de Grande

Der Stadtpark in Winterhude ist mit knapp 150 Hektar die größte Grünfläche in der Hansestadt. Zu seinem 100. Geburtstag 2014 soll er saniert und herausgeputzt werden.

Hamburgs größter grüner Fleck, die Stadtparkwiese ist beliebter Treff- und Erholungsort für gestresste Städter

Ursprünglich war der Stadtpark das private Jagdrevier eines angesehenen Hamburger Geschäftsmannes, ehe die grüne Oase nach dem Verkauf an die Stadt im Jahre 1902 zum Volkspark umfunktioniert wurde.

Im Juni 1909 wurde Professor Fritz Schumacher zum Leiter des Hochbauamtes berufen und im Januar 1910 der Bürgerschaft ein von Fritz Schumacher und Fritz Sperber gemeinsam entwickelter Entwurf vorgelegt. Vier Jahre später konnte der Park eröffnet werden, bis zur Fertigstellung vergingen aber noch weitere vierzehn Jahre. Die Durchführung der Garten- und Landschaftsarbeiten lag dabei ab 1918 maßgeblich in der Hand von Hamburgs erstem Gartenbaudirektor Otto Linne.